Alejandro Cabrera

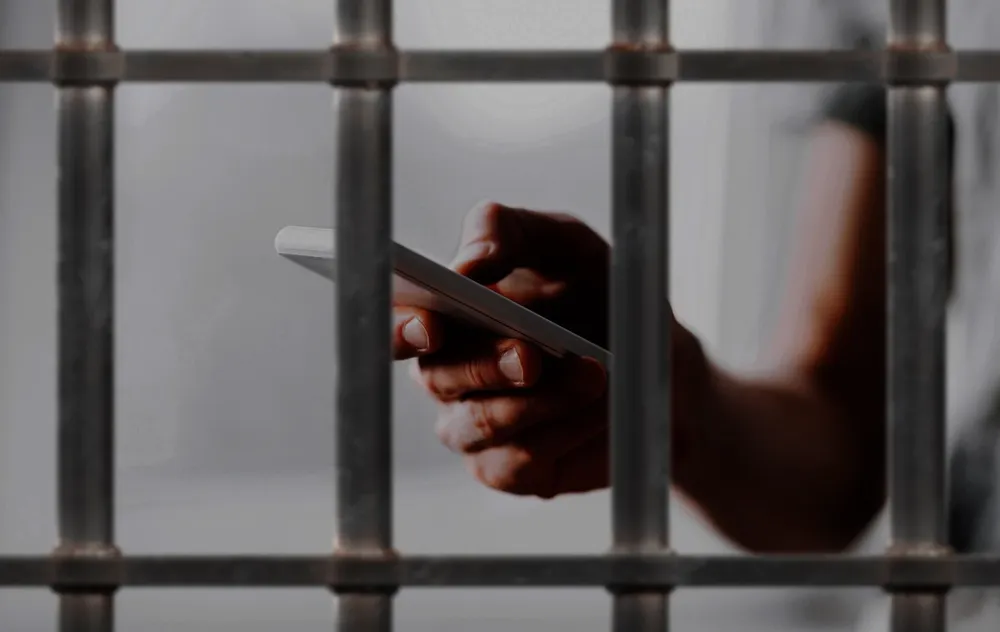

Actualidad15 de febrero de 2026El uso masivo de teléfonos móviles en cárceles argentinas expone una falla estructural del sistema penitenciario: extorsiones, estafas virtuales y organización delictiva continúan operando tras los muros. Los recientes casos vinculados a Olivos y las denuncias sobre redes de cibercrimen desde pabellones reavivaron un debate que trasciende episodios aislados y pone el foco en una problemática crónica.

Alejandro Cabrera

Policiales15 de febrero de 2026Un festejo popular terminó en tragedia cuando un joven de 18 años fue asesinado a balazos en plena celebración de carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes. El crimen ocurrió en medio de una multitud y abrió una investigación para determinar responsabilidades y el contexto del ataque.

Alejandro Cabrera

Economía16 de febrero de 2026A un mes de la eliminación de aranceles para celulares importados, el mercado empezó a mostrar movimientos concretos en los precios. Algunas marcas ajustaron a la baja, otras mantuvieron valores y el consumidor todavía observa diferencias importantes según modelo y canal de venta.

Alejandro Cabrera

Actualidad17 de febrero de 2026Alberto Samid permanece internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este tras complicaciones derivadas de una infección urinaria que, según su entorno, se agravó con la detección de un virus en sangre. El empresario pidió ser trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario y la solicitud abrió un debate inesperado.

Alejandro Cabrera

Medio Oriente17 de febrero de 2026Teherán anunció que logró un entendimiento con Washington sobre los principios que podrían sostener un nuevo acuerdo nuclear. No es un pacto firmado ni definitivo, pero sí el primer avance concreto en años entre dos potencias enfrentadas desde hace décadas.