Alejandro Cabrera

Opinión05 de noviembre de 2025El intelectual cercano a Javier Milei planteó que el Gobierno necesita una “columna vertebral ideológica sin fisuras” para avanzar con sus reformas. La frase reabrió el debate sobre la cohesión interna de La Libertad Avanza, las tensiones con el PRO y los desafíos de un oficialismo que aún busca definir su identidad.

Alejandro Cabrera

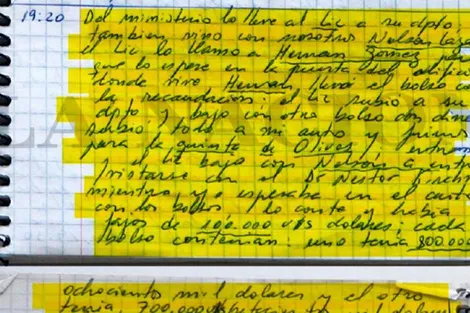

Política06 de noviembre de 2025Siete años después de la revelación que sacudió a la política argentina, la causa Cuadernos llega al juicio oral. Más de ochenta imputados, decenas de empresarios, exfuncionarios y la figura central de Cristina Fernández de Kirchner en el mayor proceso por corrupción de la historia democrática.

Alejandro Cabrera

Política06 de noviembre de 2025Detrás de la expresidenta y los exfuncionarios, el juicio por la causa Cuadernos exhibe un universo de empresarios que durante años financiaron al Estado y a la política. Los nombres más poderosos de la obra pública y la energía aparecen hoy en el banquillo como parte de la maquinaria que sostuvo el sistema de coimas.

Alejandro Cabrera

Política06 de noviembre de 2025En un discurso cargado de referencias a Donald Trump y al escenario político global, el presidente Javier Milei criticó al alcalde electo de Nueva York por sus posiciones progresistas y alertó sobre el avance del comunismo en Occidente. El mensaje combinó geopolítica, economía y filosofía libertaria, en clave electoral e ideológica.

Alejandro Cabrera

07 de noviembre de 2025En la audiencia inicial del juicio por la causa de los “cuadernos”, el tribunal leyó 40 de los 204 hechos imputados a Cristina Kirchner y detalló un esquema de recaudación ilícita que alcanza al menos los US$ 10,4 millones. Quedan aún 164 hechos por leerse, lo que podría elevar sustancialmente el monto total.